Das internationale Forschungs- und Ausbildungsprogramm GAME (Globaler Ansatz durch Modulare Experimente) lädt seit 17 Jahren Studierende der Biologie und verwandter Fachbereiche ein, sich an globalen Studien zu beteiligen, die die Auswirkungen menschengemachter Veränderungen auf das Meer untersuchen. Jedes Jahr widmet sich das Programm einer bestimmten Fragestellung und entsendet Teams aus Studierenden an Partnerinstitute auf der ganzen Welt.

Die Teams, die aus einem Studierenden vom jeweiligen Partnerinstitut und aus einem/einer deutschen Partner/Partnerin bestehen, führen im Zeitraum von April bis September an den verschiedenen Standorten identische Experimente durch.

Am Ende jeder Studie werden die Ergebnisse von den verschiedenen Standorten, die viele Klimazonen und biogeographische Regionen abdecken, miteinander verglichen.

Dies dient dazu, zu erfahren, ob die Systeme unterschiedlich auf die Veränderungen reagieren oder ob die Reaktionen überall gleich sind. So hat GAME in der Vergangenheit beispielsweise die Effekte der Ozeanerwärmung oder der Überdüngung durch Nährstoffeinträge untersucht. Bereits dreimal hat sich GAME in der Vergangenheit dem Thema Mikroplastik und dessen Auswirkungen auf Meeresorganismen gewidmet. In den Jahren 2013, 2014 und 2016 führten Studierende Experimente in Brasilien, Chile, Finnland, Indonesien, Japan, Mexiko, Portugal und Wales durch und untersuchten damit beispielsweise ob filtrierende Organismen wie Muscheln empfindlicher auf eine Verschmutzung ihrer Umwelt mit Mikroplastik reagieren als Sedimentfresser wie Wattwürmer (was der Fall war).

Zudem testeten die Teams, ob Meeresorganismen sensibler auf Mikroplastik reagieren, wenn sie gleichzeitig einem weiteren Stressor wie beispielsweise Wärme ausgesetzt sind. Die Ergebnisse dieser Studien lassen sich in den Projektberichten nachlesen, die von der GAME-Website (www.geomar.de/go/game) heruntergeladen werden können.

Im neuen Projekt, das gerade am GEOMAR vorbereitet wird, geht es darum zu untersuchen, ob sich die Wirkweise von mikroskopischen Plastikpartikeln auf Muscheln und andere Filtrierer grundsätzlich von der natürlicher Partikel ähnlicher Größe unterscheidet.

Organismen, die ihre Nahrung aus dem Wasser filtern, sind an eine Verschmutzung ihrer Umwelt mit Kleinstpartikeln angepasst und haben im Laufe ihrer Evolution Mechanismen entwickelt, die es ihnen ermöglichen, mit dieser Verschmutzung umzugehen. Die Frage, die es zu untersuchen gilt, ist ob die kleinen Plastikpartikel Eigenschaften haben, die sie grundsätzlich von natürlichem Material gleicher Größe wie beispielsweise den Schalen von Kieselalgen unterscheidet. Hierzu werden die Teams Experimente durchführen, in denen Muscheln über einen längeren Zeitraum verschiedenen Konzentrationen von Mikroplastik und von natürlichen Kleinstpartikeln ausgesetzt werden. Während der Versuche werden dann verschiedene Antwortvariablen, wie beispielsweise die Filtrationsleistung, erhoben, um den Gesundheitszustand der Tiere zu erfassen.

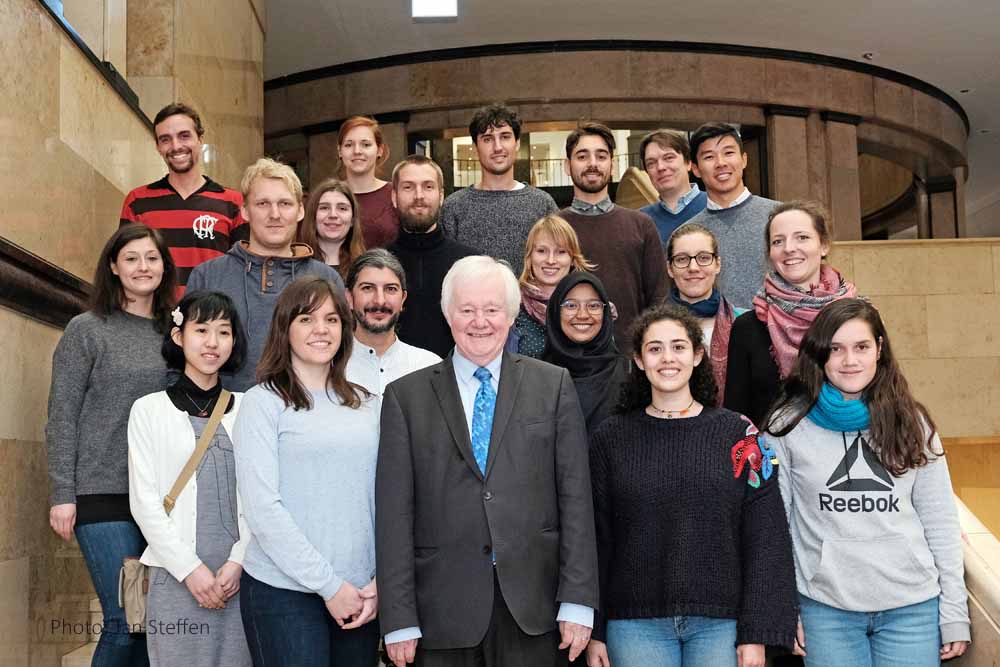

Zu Beginn der vergangenen Woche sind nun alle Teams des Jahres 2019 ans GEOMAR gereist, um während der kommenden Wochen gemeinsam eine Methodik für diese Versuche zu entwickeln. In diesem Jahr wird an insgesamt 9 Standorten in Australien, Brasilien, Cabo Verde, Chile, Indonesien, Israel, Japan, Portugal und Südafrika gearbeitet. Zu Beginn dieser Vorbereitungsphase wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am GEOMAR und im Rathaus der Stadt Kiel offiziell willkommen geheißen.

Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (vorne Mitte) begrüßt die Teilnmehmerinnen und Teilnehmer des GAME-Projekts 2019 in Kiel. Am Empfang im Kieler Rathaus nahmen außerdem Ratsfrau Christina Schubert (erste Reihe links) und Ratsherr Nesimi Temel (zweite Reihe 2. v. li.) teil.

Danach begann dann sofort die eigentliche Projektarbeit mit einer Einführung in die Thematik und einer Sichtung der Forschungsliteratur. In dieser Woche werden die Teams sich mit dem experimentellen Design und den Materialien beschäftigen, die sie für ihre Forschung brauchen werden.

Die Teams werden regelmäßig auf dem Blogkanal von GAME (ebenfalls auf www.oceanblogs.org) über ihre Forschung berichten.